quando il "diverso" è molto diverso: un italiano tra i cannibali dell'Orinoco

La sfortunata missione cattolica e scientifica

di Vincenzo Loverso

Il suo nome dovrebbe essere ricordato tra gli esploratori del Sudamerica eppure non restano davvero molte tracce, al di fuori di quelle rintracciabili negli Annali Lateranensi del Vaticano, di Vincenzo Loverso, un missionario che finì i suoi giorni in pasto (proprio nel senso letterale del termine) agli antropofagi del popolo dei Caberri.

Furono infatti di questo gesuita nato a Palermo i primi dettagliati resoconti dei Llanos dell'Orinoco, una vasta regione dell'alto bacino del fiume Orinoco, attualmente posizionata tra la Colombia e il Venezuela. E sue furono le relazioni inerenti la flora, la fauna e l'antropologia di questa vasta regione.

Nella Colombia del Seicento il mito dell’Eldorado aveva perso il suo fascino primordiale tra i colonizzatori spagnoli, ma le terre inesplorate erano ancora molte e la voce delle distruzioni perpetuate dai soldati europei aveva fatto il giro tra le popolazioni indigene del subcontinente sudamericano. La strada delle esplorazioni solitarie e della conversione cristiana rappresentava dunque una scelta altamente rischiosa e pregna di pericoli: finire nelle mani di tribù ostili della foresta amazzonica equivaleva a morte certa, dopo lunghe sevizie e torture di ogni genere.

Tutto questo padre Vincenzo lo sapeva bene ma la sua fede in Dio e una grande voglia di conoscenza lo spinsero a intraprendere un viaggio che avrebbe regalato numerose testimonianze ai tanti studiosi postumi dell’epoca coloniale colombiana e venezuelana.

Vincenzo Loverso nacque a Palermo e nella città siciliana di laureò in giurisprudenza.

Nel 1680, affascinato (come tanti della sua epoca) dalle leggendarie gesta dei discepoli di S. Ignazio de Loyola, egli entrò nella Compagnia di Gesù e approfondì, accanto a quelli teologici, gli studi filosofici. Decise di mettere la propria vita al servizio delle missioni americane e qui fu inviato nel 1690. Città di destinazione fu Santa Fè, capitale della Nuova Granata, una regione che attualmente corrisponde alla Colombia.

Nel 1691 padre Vincenzo Loverso si diresse nei Llanos dell’Orinoco per intraprendere una delle tante spedizioni che valsero ai gesuiti il titoli di veri esploratori della regione. La foce del fiume Orinoco fu infatti scoperta da Cristoforo Colombo nel 1498 e le sue bocche da Alonso de Ojeda nel 1499 ma la conoscenza di questo enorme bacino fluviale tardò molto a completarsi. Negli atlanti disegnati da Ortelio nel 1570 il suo corso non veniva neppure menzionato e imperfette e superficiali erano le informazioni nel secolo XVI. Furono proprio uomini come Padre Vincenzo a fare finalmente luce sulla posizione geografica e sui costumi antropologici della zona, disegnando finalmente una precisa cartografia dell’Orinoco e dei suoi affluenti. Il gesuita palermitano si addentra nella regione seguendo le missioni affidategli e posizionate lungo i fiumi Vichada, Meta, Arauca, Guaviare. Egli inviò numerose relazioni sul clima dei luoghi, lamentando la difficile convivenza umana con l’altissimo tasso di umidità e descrivendo con puntigliosità le numerose specie floreali e faunistiche incontrate lungo il suo pericolossimo cammino. Padre Loverso imparò bene le lingue dei Galibi, un popolo estremamente mite che viveva lungo il corso dell’Orinocoe riuscì a compiere numerose conversioni tra gli indigeni affascinati dalla tunica nera.

Le imprese facili però non appartengono alla storia della Compagnia di Gesù ed egli decise di impegnarsi in un’avventura ben più ardua, indirizzando la sua opera missionaria verso i Caberri, ferocissimi guerrieri della regione. I Caberri, per ferocia superavano anche i temibilissimi Caribi e come essi praticavano il cannibalismo. Abbandonato dalle guide e da altri missionari meno avvezzi all’avventura estrema, il gesuita palermitano si inoltrò da solo tra i Caberri e visse tra stenti e pericoli, morso dalla fame e continuamente esposto alle insidie dei Caribi. Costretto a camminare senza una meta precisa, fu attaccato continuamente da animali feroci e stremato dalle zanzare. Annotò con perseveranza tutte le proprie esperienze e allontanò lo spettro della morte sicura ricorrendo alla propria fede incrollabile e temprando il proprio spirito al martirio. Padre Loverso si adattò alla natura selvatica del territorio diventando quasi un tutt’uno con esso; imparò due lingue indigene all’anno e imparò a cacciare come i selvaggi; dai selvaggi imparò anche l’arte della sopravvivenza, costruendosi più di un giaciglio d’emergenza e passando intere settimane nel più assoluto isolamento. Avvicinò con grande coraggio gli antropofagi Caribi e Caberri tranquilizzandosi soltanto nel ristoro presso i miti Galibi.

Furono infatti di questo gesuita nato a Palermo i primi dettagliati resoconti dei Llanos dell'Orinoco, una vasta regione dell'alto bacino del fiume Orinoco, attualmente posizionata tra la Colombia e il Venezuela. E sue furono le relazioni inerenti la flora, la fauna e l'antropologia di questa vasta regione.

Nella Colombia del Seicento il mito dell’Eldorado aveva perso il suo fascino primordiale tra i colonizzatori spagnoli, ma le terre inesplorate erano ancora molte e la voce delle distruzioni perpetuate dai soldati europei aveva fatto il giro tra le popolazioni indigene del subcontinente sudamericano. La strada delle esplorazioni solitarie e della conversione cristiana rappresentava dunque una scelta altamente rischiosa e pregna di pericoli: finire nelle mani di tribù ostili della foresta amazzonica equivaleva a morte certa, dopo lunghe sevizie e torture di ogni genere.

Tutto questo padre Vincenzo lo sapeva bene ma la sua fede in Dio e una grande voglia di conoscenza lo spinsero a intraprendere un viaggio che avrebbe regalato numerose testimonianze ai tanti studiosi postumi dell’epoca coloniale colombiana e venezuelana.

Vincenzo Loverso nacque a Palermo e nella città siciliana di laureò in giurisprudenza.

Nel 1680, affascinato (come tanti della sua epoca) dalle leggendarie gesta dei discepoli di S. Ignazio de Loyola, egli entrò nella Compagnia di Gesù e approfondì, accanto a quelli teologici, gli studi filosofici. Decise di mettere la propria vita al servizio delle missioni americane e qui fu inviato nel 1690. Città di destinazione fu Santa Fè, capitale della Nuova Granata, una regione che attualmente corrisponde alla Colombia.

Nel 1691 padre Vincenzo Loverso si diresse nei Llanos dell’Orinoco per intraprendere una delle tante spedizioni che valsero ai gesuiti il titoli di veri esploratori della regione. La foce del fiume Orinoco fu infatti scoperta da Cristoforo Colombo nel 1498 e le sue bocche da Alonso de Ojeda nel 1499 ma la conoscenza di questo enorme bacino fluviale tardò molto a completarsi. Negli atlanti disegnati da Ortelio nel 1570 il suo corso non veniva neppure menzionato e imperfette e superficiali erano le informazioni nel secolo XVI. Furono proprio uomini come Padre Vincenzo a fare finalmente luce sulla posizione geografica e sui costumi antropologici della zona, disegnando finalmente una precisa cartografia dell’Orinoco e dei suoi affluenti. Il gesuita palermitano si addentra nella regione seguendo le missioni affidategli e posizionate lungo i fiumi Vichada, Meta, Arauca, Guaviare. Egli inviò numerose relazioni sul clima dei luoghi, lamentando la difficile convivenza umana con l’altissimo tasso di umidità e descrivendo con puntigliosità le numerose specie floreali e faunistiche incontrate lungo il suo pericolossimo cammino. Padre Loverso imparò bene le lingue dei Galibi, un popolo estremamente mite che viveva lungo il corso dell’Orinocoe riuscì a compiere numerose conversioni tra gli indigeni affascinati dalla tunica nera.

Le imprese facili però non appartengono alla storia della Compagnia di Gesù ed egli decise di impegnarsi in un’avventura ben più ardua, indirizzando la sua opera missionaria verso i Caberri, ferocissimi guerrieri della regione. I Caberri, per ferocia superavano anche i temibilissimi Caribi e come essi praticavano il cannibalismo. Abbandonato dalle guide e da altri missionari meno avvezzi all’avventura estrema, il gesuita palermitano si inoltrò da solo tra i Caberri e visse tra stenti e pericoli, morso dalla fame e continuamente esposto alle insidie dei Caribi. Costretto a camminare senza una meta precisa, fu attaccato continuamente da animali feroci e stremato dalle zanzare. Annotò con perseveranza tutte le proprie esperienze e allontanò lo spettro della morte sicura ricorrendo alla propria fede incrollabile e temprando il proprio spirito al martirio. Padre Loverso si adattò alla natura selvatica del territorio diventando quasi un tutt’uno con esso; imparò due lingue indigene all’anno e imparò a cacciare come i selvaggi; dai selvaggi imparò anche l’arte della sopravvivenza, costruendosi più di un giaciglio d’emergenza e passando intere settimane nel più assoluto isolamento. Avvicinò con grande coraggio gli antropofagi Caribi e Caberri tranquilizzandosi soltanto nel ristoro presso i miti Galibi.

Indirettamente ebbe modo di avere notizie anche delle popolazioni Gibari e Sucumbios, indicando nelle sue relazioni la presenza di almeno centocinquanta popoli e altrettante lingue nel territorio dei Llanos (appartengono al gruppo nordamazzonico delle lingue caribiche). Della popolazione dei Galibi, quella di Loverso resta ancora oggi la migliore descrizione antropologica. Del resto il palermitano non poté affrontare con altrettanta serenità lo studio degli altri popoli confinanti. Nelle sue lettere indirizzate alla sede di Santa Fé vengono infatti descritte minuziosamente le usanze e le abitudini etnologiche del popolo dell’Orinoco e altrento precise risultano le indicazioni sui feroci Caribi e Caberri.

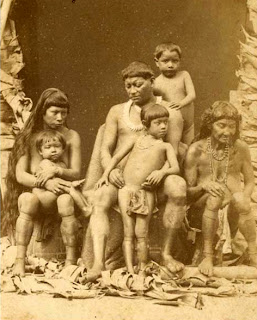

Le note di Loverso sottolineano le caratteristiche di questi popoli ad ergologia primaria: nudi, dotati di armi primordiali come la terribile clava, i Caribi e i Caberri praticavano rituali che anche altre popolazioni limitrofe consideravano aberranti: dediti alla mitologia lunare essi particavano il cannibalismo anche tra familiari, allevavano giovani vittime fino all’età di quindici anni per poi macellarle e mangiarle in una festa collettiva. Analoga sorte toccava ai nemici, che fatti ingrassare in apposite gabbie ( a volte venivano anche accecati onde raggiungere meglio lo scopo) venivano tagliati a pezzi ancora vivi per farli morire dissanguati per essere poi cucinati e mangiati dalla comunità.

Caribi

Le note di Loverso sottolineano le caratteristiche di questi popoli ad ergologia primaria: nudi, dotati di armi primordiali come la terribile clava, i Caribi e i Caberri praticavano rituali che anche altre popolazioni limitrofe consideravano aberranti: dediti alla mitologia lunare essi particavano il cannibalismo anche tra familiari, allevavano giovani vittime fino all’età di quindici anni per poi macellarle e mangiarle in una festa collettiva. Analoga sorte toccava ai nemici, che fatti ingrassare in apposite gabbie ( a volte venivano anche accecati onde raggiungere meglio lo scopo) venivano tagliati a pezzi ancora vivi per farli morire dissanguati per essere poi cucinati e mangiati dalla comunità.

Disgustato da tali comportamenti, Loverso non poté però scampare ai ripetuti assalti delle tribù antropofaghe. E dopo averle descritte in situazione di estremo pericolo, il gesuita italiano ne rimase infine vittima, venendo catturato, ucciso e mangiato nel 1693.

Loverso è un nome importante tra gli esploratori del Sudamerica ed i suoi appunti avrebbero aiutato diversi etnologi europei impegnati nell’esplorazione di questo tratto amazzonico e destinati a restare nella grande Storia. Humboldt, Koch, Tschudi avrebbero infatit descritto con minuziosa precisione i riti antropofagi delle tribù caribiche utilizzando le sfortunate carte del missionario, vero e proprio martire italiano della fede e della Scienza nel mondo, destinato all’oblio da un paese natale più volte ingrato con i propri figli sparsi nel mondo.

Loverso è un nome importante tra gli esploratori del Sudamerica ed i suoi appunti avrebbero aiutato diversi etnologi europei impegnati nell’esplorazione di questo tratto amazzonico e destinati a restare nella grande Storia. Humboldt, Koch, Tschudi avrebbero infatit descritto con minuziosa precisione i riti antropofagi delle tribù caribiche utilizzando le sfortunate carte del missionario, vero e proprio martire italiano della fede e della Scienza nel mondo, destinato all’oblio da un paese natale più volte ingrato con i propri figli sparsi nel mondo.

(da superciaoit - progetto di lingua e cultura italiana)

Oceania Rapa Nui

cannibalismo a Rapa Nui

Gli abitanti dell'isola chiamano i loro antenati "kaitangata", "mangiatori di uomini". Non sono infatti molto lontani i tempi in cui gli abitanti dell'isola praticavano l'antropofagia, visto che l'ultima notizia risale al 1903, quando vennero mangiati alcuni guardiani della Compagnia inglese che sfruttava l'isola.

Anticamente il cannibalismo aveva funzioni rituali: quando moriva un re, il figlio doveva nutrirsi della carne del padre - cervello, occhi, naso, bocca e lingua - per appropriarsi del "mana" che risiede nella testa e che gli dona il potere.

Un altro tipo di cannibalismo era rappresentato dall'antropofagia bellica: mangiare il proprio nemico voleva dire annientarlo definitivamente e non vi era insulto più grave che rivolgersi con la bocca aperta verso i prigionieri sopravvissuti dicendo: "la vostra carne mi è rimasta tra i denti".

Impegnati in guerre sempre più violente e spietate, tralasciando l'agricoltura e la pesca, gli isolani cominciarono ad avere scarsità di cibo e, spinti dalla fame, per sopravvivere adottarono il cannibalismo alimentare trasformando i più deboli - quali nemici ridotti in schiavitù, vecchi, donne e bambini - in una preziosa riserva alimentare: la carne umana diventò così un fattore fondamentale per la sopravvivenza dei più forti in un mondo in cui non c'era altra possibilità tra il mangiarsi i propri simili o essere mangiati da loro.

Dai ritrovamenti archeologici risulta che, intorno alla metà del Seicento, i consumi di carne animale diminuirono drasticamente, mentre aumentarono molto quelli di carne umana.

Successivamente la popolazione, per via della fame e della conseguente antropofagia, si estinse parzialmente riducendosi da 15.000 a circa 2.000 abitanti e quando nel 1772 l'isola venne esplorata per la prima volta dal capitano olandese Jakob Roggeveen essa era popolata solo da selvaggi culturalmente molto regrediti che nei decenni successivi vennero trattati in maniera disumana e crudelmente deportati in Perù per essere utilizzati come forza lavoro e morire spesso di stenti e di fatica.

Nel 1877 la popolazione dell'isola era ridotta a soli 111 abitanti.

quando il "diverso" è molto diverso: estratto da "Vera Lúcia de Oliveira UTOPIA SELVAGGIA L'Indio del Brasile: innocente Adamo o feroce cannibale?"

I Tupi erano straordinariamente bellicosi. Le varie tribù, divise da antiche rivalità, vivevano in un cronico stato di guerra e si combattevano ferocemente con archi e frecce. La guerra non aveva come obiettivo la conquista di ricchezze o di territori, ma serviva per vendicare i torti subiti e per uccidere o catturare nemici per le cerimonie antropofaghe. Gli indigeni, afferma Jean de Léry, assalgono "solo le nazioni nemiche delle quali si debbono vendicare". E Thevet osserva:

Se il lettore domandasse perché questi selvaggi facciano guerra gli uni agli altri, visto che quasi non esistono fra loro differenze gerarchiche, né ricchezze che provochino cupidigia, ed essendo che la terra concede loro più di quanto necessitino, solo potrei rispondergli che le cause di tali guerre sono assolutamente futili. Li muove solamente la fame di vendetta, e nulla più.

Sostiene in ogni caso J. Hemming che, contrariamente a quanto asserisce Thevet, questi combattimenti che incidevano nell'assetto sociale servivano, data la scarsità di risorse di cui disponevano le varie tribù, a "ridurre l'entità numerica della popolazione ad un livello che consentiva alla terra di sopperire ai loro bisogni".

I nemici catturati venivano uccisi in complicati rituali di gruppo che potevano durare diversi giorni ai quali partecipavano non solo i membri della tribù, ma anche invitati che arrivavano da molto lontano. Il nemico era tenuto prigioniero per un certo periodo, che poteva durare qualche mese o addirittura anni, durante il quale era trattato quasi come un ospite. Era libero, sebbene fosse sorvegliato con discrezione dai membri della tribù. Gli veniva data una compagna con la quale viveva fino al giorno designato per l'uccisione rituale. A volte avveniva che la donna s'innamorasse del prigioniero, agevolandone la fuga, come successe a molti portoghesi. Solitamente, però, gli indios non scappavano perché ritenevano un onore morire da guerrieri, sbeffeggiando fino all'ultimo i nemici e vantandosi pure di aver ucciso e mangiato molti loro congiunti. Affermavano, come riporta Cardim, che era cosa triste "morire, putrefarsi ed essere divorati dai vermi".

Nel giorno deciso per la cerimonia si organizzavano grandi festeggiamenti ai quali partecipava anche il prigioniero come uno dei tanti commensali, nonostante fosse consapevole della sua prossima fine. Dopo che si era cantato e mangiato per sei o sette ore, il prigioniero veniva preso senza che manifestasse resistenza e ucciso con una gran clava di legno. Il corpo era tagliato e distribuito a tutta la comunità, tranne che all'uccisore, che si ritirava in disparte e digiunava, dovendo osservare una serie di prescrizioni e di divieti, pena la vendetta dell'anima del morto. In seguito a questo cerimoniale, il carnefice aggiungeva al suo un altro nome. Racconta Hans Staden, che ebbe occasione di assistere ad alcune di queste cerimonie nei nove mesi in cui fu tenuto prigioniero fra i Tupinambá, rischiando di fare la stessa fine: "Il loro onore consiste nell'aver catturato e ucciso molti nemici. È usanza che uno si dia tanti nomi quanti sono i nemici da lui ammazzati, e i più importanti fra loro sono quelli che hanno parecchi di tali nomi".

I riti cannibaleschi furono senz'altro quelli che più impressionarono gli europei, che se ne servirono (anche contro popolazioni che non li praticavano affatto) come pretesto per decretare guerra senza quartiere ai nativi. Indubbiamente non era facile comprendere comportamenti ritenuti feroci e bestiali, sebbene alcuni osservatori non rinunciassero a cercarne i moventi profondi, rilevando che i nativi non mangiavano la carne umana per fame, come si potrebbe supporre, ma per spirito di vendetta nei confronti dei nemici.

Anche la libertà sessuale e l'usanza di andare nudi meravigliarono enormemente gli esploratori del XVI secolo, provenienti da ambienti ristretti e repressivi rispetto al rapporto con il corpo. Non c'è praticamente cronista che non si soffermi sull'argomento. A molti di loro gli indigeni, soprattutto le donne, sembrarono lussuriosi e ossessionati dal sesso. In realtà, come afferma Léry, gli indios andavano nudi per praticità. Per via del clima caldo e umido erano soliti gettarsi in ogni specchio d'acqua incontrato durante la giornata e le vesti, come sostenevano, li avrebbero solo intralciati.

Il fatto che le ragazze godessero di libertà sessuale fino al matrimonio apparve così insolito che tanto bastò a creare il mito della particolare lascivia delle donne.

La poligamia era ammessa, sebbene la maggior parte degli uomini avesse soltanto una donna: solo i capi e i grandi guerrieri ne possedevano più d'una. Marito e moglie erano decorosi e i casi di adultero quasi mai erano puniti severamente; molti osservatori rilevano che fra le coppie regnava l'armonia e che i mariti erano solitamente protettivi e premurosi nei confronti delle donne.

Alle tribù più fiere, che avevano rifiutato la catechesi e la schiavitù, si dichiarava guerra senza quartiere ed erano braccate in ogni dove e trucidate senza pietà, con la scusa morale che erano feroci e selvagge. Chi sopravviveva era ridotto in schiavitù, costretto a lavorare in condizioni disumane, come spesso denunciato dai religiosi. I superstiti e sparuti gruppi si rifugiarono nelle più impervie regioni del continente, evitando qualunque contatto con i bianchi.

Vespucci è qui, e pienamente, uomo del Rinascimento, consapevole della sua forza, orgoglioso del suo coraggio, conscio di contribuire a delineare i contorni di una nuova scienza che metteva in discussione le conoscenze e la filosofia degli antichi.

Il fiorentino rivendica anche la maestria nell'arte della navigazione, la profonda conoscenza cartografica, l'uso di nuovi strumenti nautici, come l'astrolabio e la bussola, la grande esperienza che superava quella di tutti gli altri membri dell'equipaggio: "di modo che d'allora innanzi appresso di loro fui tenuto in quel luogo che i dotti sono avuti appresso gli uomini da bene, percioché insegnai loro la carta da navigare".

È da notare che sembra alquanto improbabile, o quanto meno inusitato, in un periodo in cui i portoghesi - a partire dalla Scuola di Sagres, fondata dall'Infante D. Henrique, nei primi decenni del secolo XV - solcavano e dominavano i mari, rivoluzionando la tecnica della navigazione, che fosse necessario insegnare a così abili e pratici marinai a non perdersi dove era stato Cabral solo un anno prima?

Dopo le considerazioni iniziali, che avevano come obiettivo l'esaltazione del ruolo di Vespucci nell'avventura americana, buona parte del testo sarà dedicata alla descrizione degli abitanti di quella terra "nuovamente ritrovata". Gli uomini sembrano pacifici e inoffensivi, innocenti e molto ospitali. Sono descritti fisicamente come belli, di colore rossiccio dovuto - afferma il cronista - all'esposizione ai forti raggi del sole in quella parte del mondo. Egli osserva ancora che, sebbene avessero volti di "bello e gentile aspetto", si imbruttivano con orecchini di ogni tipo - nelle orecchie, nelle labbra, nel naso - e che, così conciati, parevano veramente mostruosi.

Ciò che più sembra interessare, tuttavia, non è tanto la descrizione degli uomini bensì quella delle donne, alle quali l'autore del testo ritorna con insistenza. Il primo aggettivo utilizzato per definirle è "lussurioso". Loro, in effetti, sarebbero lubriche e lussuriose a tal punto che, per soddisfare i loro desideri (definiti come "disonesti"), preparavano per gli uomini il succo di una certa pianta, che avrebbe proprietà tensive sul membro maschile. Egli descrive nei minimi dettagli questo e altri costumi delle indiane che avevano come finalità la soddisfazione di una cupidigia indicata come "crudele".

Per quanto riguarda gli aspetti sessuali, gli indios sono sempre pessimamente rappresentati. Si afferma che il matrimonio per loro non aveva alcun valore e che essi si accoppiavano a caso e senza divieti, dove e quando volevano:

“…usano il coito indifferentemente, senza aver riguardo alcuno di parentado: il figliuolo usa con la madre, e 'l fratello con la sorella; e ciò fanno pubblicamente come gli animali brutti ... Similmente rompono i matrimoni secondo che lor piace, percioché sono senza leggi e privi di ragione…”

In un breve paragrafo, per due volte gli indios sono definiti come animali che non conoscevano l'uso della ragione. Tuttavia, se tali comportamenti sessuali sembravano giustificabili negli uomini - poiché loro, in effetti, erano come "animali brutti" - lo stesso non avveniva in relazione alle donne che, paradossalmente, avrebbero dovuto aver moralità anche "senza leggi e privi di ragione"

Vespucci non è certamente l'unico a dedicarsi al tema. Tutti i cronisti - a cominciare dal portoghese Pero Vaz di Caminha, autore del testo considerato l'atto di nascita del Brasile, la Carta do Achamento - dimostrano grande interesse per le donne indigene e possiamo immaginarne il motivo. Provenienti da un ambiente repressivo in relazione al corpo e alla sessualità, la visione di donne completamente e innocentemente nude è sembrato qualcosa di sbalorditivo, di straordinario. Il fatto, oltretutto, che nelle comunità Tupi-Guarani i giovani di entrambi i sessi avessero libertà sessuale fino al momento del matrimonio (e che evidentemente non considerassero la verginità un valore, come lo era per i cristiani), diede adito all'interpretazione negativa dei costumi sessuali delle donne, descritte da molti come lascive e dissolute (e si noti che lo stesso non è avvenuto per quanto riguarda gli uomini).

Altri cronisti, come Jean de Léry e Claude d'Abbeville, cercheranno in seguito di correggere tale visione. Nell'opera Histoire d'un voyage faict en la Terre du Brésil, autrement dite Amérique, pubblicata nel 1578,

Léry affermerà:

“…vorrei rispondere a quanti affermano che la convivenza con que- sti selvaggi nudi, soprattutto con le donne, inciti alla lascivia e alla lussuria. Ma dirò che, nonostante le opinioni in contrario, sul- la concupiscenza provocata dalla presenza di donne nude, la nudità grossolana delle donne è molto meno attraente di ciò che generalmente si immagina. Gli ornamenti, i belletti, i posticci, i capelli arricciati, i colletti di pizzo, le crinoline, le sopravvesti e altre bagattelle del genere con cui le donne di qui si adornano e di cui non si stancano mai, sono la causa di mali incomparabilmente maggiori di quelli che può provocare la nudità abituale delle indiane, le quali, ciononostante, nulla debbono alle altre in termini di bellezza…”

Nella stessa linea si pone, pochi decenni dopo, il francescano Claude d'Abbeville:

“Molti pensano che sia cosa detestabile vedere questo popolo nudo, e pericoloso vivere fra le indias, poiché la nudità delle donne e ragazze non può che costituire un oggetto di attrazione, capace di gettare chi le contempla nel precipizio del peccato. In verità tale costume è orribile, disonesto e bruttale, però il pericolo è più apparente che reale, e molto meno pericoloso è vedere la nudità delle donne che le attrattive lubriche delle mondane di Francia. Sono le indias così modeste e discrete nella loro nudità, che in loro non si notano movimenti, gesti, parole, atti o cosa alcuna offensiva allo sguardo di chi le osserva; oltretutto sono molto riguardose dell'onestà del matrimonio, nulla fanno in pub- blico suscettibile di causare scandalo”.

Citiamo qui il volume di Eugenio Obeti, Amerigo Vespucci. Alla scoperta del continente sud-americano (Torino, G.B. Paravia, 1953), scelto a caso, solamente per il fatto di essere un testo didattico-formativo, diretto dunque ad un pubblico giovane e, proprio per questo, doppiamente sintomatico. Nel capitolo XVIII dell'opera, in cui l'autore narra, partendo dalle lettere attribuite a Vespucci, le abitudini e i costumi degli indios brasiliani, egli afferma (e vale la pena citare l'intero brano, in cui si affronta la questione dei rapporti fra i sessi):

“Essi non avevano una vera e propria moglie, né una vera e propria famiglia; poiché la donna era di chi la voleva, ed uno poteva prendere quante mogli desiderava. Non essendoci alcuna forma di vincolo matrimoniale, né di proprietà, non esisteva famiglia, né retaggio. I figli erano considerati tali finché erano piccoli, poi vivevano nella più completa promiscuità, senza distinzione, né grado di parentela. Perciò le Indiane erano abbastanza libere molto feconde e sbrigative nei parti. Esse erano assai formose e piacenti”.

Iscriviti a:

Post (Atom)